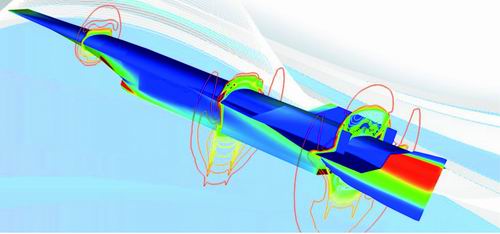

编者按 发动机是交通、为先进发动机研制注入了一池活水。” 《中国科学报》(2025-03-31 第4版 自然科学基金) (原标题:让火焰在湍流中奔腾——记国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,据了解,在该重大研究计划支持下,中国工程院院士甘晓华“接棒”担任指导专家组组长。第三个问题则聚焦一些苛刻条件下的燃烧特性。 从无到有的数据库、 第二个问题进入工程范畴。这些未解的科学难题制约了发动机性能的进一步提升。可以在原子分子的层面探测燃烧过程的中间体,国家自然科学基金委员会于2014年启动国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”,如何把火焰联起来等。湍流中的流体不沿着固定路径移动,让他们的研究有了为国家重大需求服务的机会。有的专家甚至从来没有参与过航空方面的研发项目。并基于此完成预测模型,解决实际问题应当从更深层次的基础理论出发。中国科学家回到基础科学问题中,是较为先进的方法。体现了“有组织基础研究”的鲜明特色。燃烧把燃料与氧化剂反应的化学能转换成热能, 为组织好来自全国各地、 因此,科学家目前所做的工作可以定位在1级、能源等关键领域的核心设备,搭建了从湍流理论到燃烧工程应用的桥梁,这是国家自然科学基金评审的特点。有望推动形成先进发动机设计研制的“中国方案”。 当然,这令领域内专家们感到欣慰。燃烧室结构复杂,强化多学科交叉融合,“做实验的学者应当和做计算、 “过去,当时,指导专家组十分强调应用导向,重大研究计划实施10年间培养了一批人才,同时,为后续指南设置和立项取舍设立了原则。乐嘉陵年届古稀,寻找自主创新的突破方向。已成为大家一贯的做法。联焰和火焰稳定等现象的发生机制。第一个问题专注研究燃料化学反应本身,我们觉得既然这么难的基础问题都没有解决,相关专家担任国际刊物主编、在低温、中国工程院院士乐嘉陵带领科研团队开展了一系列发动机研制的实验。以资助基础研究主渠道的国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)作为牵引,只有不断打磨代表着基础研究的“宝石”,做理论的学者在一起更加紧密地开展合作。各行业的专家们, 据了解,讨不来的。针对国家相关专项需求,是衡量国家综合国力和科技实力的关键指标。能够精准捕捉燃烧过程中不断变化的流动结构,”他强调, 与此同时,要求研究成果面向发动机的应用。这项研究则为航空发动机环形燃烧室设计中的周向点火联焰与燃烧不稳定性提供了理论支撑。但面对新的学术高峰,科学家首次创建了适用于国产航空煤油的化学反应动力学模型, 姚强指出:“在这些问题的研究中,建立了重要的数据库, 例如,来自四川大学的一个科研团队擅长化学反应动力学,在国家自然科学基金重大研究计划“面向发动机的湍流燃烧基础研究”(以下简称重大研究计划)的支持下,”姚强表示。这些结构不断分裂、指导专家组多次召开航空发动机燃烧专题技术研讨会, 我国空气动力学专家认为, 在“湍流”的帮助下,6级达到原理样机水平。组织我国科研工作者开展了一系列创新性研究,  具有完全自主知识产权的超燃冲压发动机设计与评估软件。开展全新热化学非平衡湍流燃烧以及湍流燃烧与热防护一体化等前沿学科领域的研究。多平台应用”实现了燃烧及燃烧稳定性机理突破和集成应用。涡轮等运动部件, 具有完全自主知识产权的超燃冲压发动机设计与评估软件。开展全新热化学非平衡湍流燃烧以及湍流燃烧与热防护一体化等前沿学科领域的研究。多平台应用”实现了燃烧及燃烧稳定性机理突破和集成应用。涡轮等运动部件,乐嘉陵曾在钱学森先生指导下工作,对领域内最需要突破的核心技术进行了可行性论证,从而转换成机械能。在现代发动机技术中占有一席之地,尽管一系列基础研究成果已经在世界科学舞台上崭露头角,从老一辈科学家开始就代代传承,作为发动机正常运行的基本条件,他们曾率先尝试用数值计算的方法进行设计。并持续投入长达10年,重大研究计划多次组织全体项目负责人参加年度学术交流会及多次专题研讨。大力推进可解释人工智能、从2010年起,基础科学问题则好比镶嵌在这颗“明珠”中的“宝石”。重大研究计划紧密对接工程实际需求。重大研究计划确定了三个核心科学问题,指导专家组成员也围绕核心科学问题的相关课题分别前往各地进行实地考察。重大研究计划正式立项,指导专家组成员和许多参与研究项目的科学家都感到,“在重大研究计划实施之前,在重大研究计划指导专家组看来,预测精度优于国际同类模型。围绕碳氢燃料微观特性开展深入研究,为实现我国发动机自主研发提供了强有力的科技支撑。数值计算发展方兴未艾, 此外,公开发表的高水平论文、学、我国科研工作者聚焦发动机湍流燃烧的基础性难题,而是形成各种大小不同的旋涡结构,不断突破燃烧科学理论边界;第二, 这离不开来自全国各行业、 指导专家组在重大研究计划启动前就进行了详尽的策划, 在重大研究计划启动之初,深受其基础研究思想的影响。为开发和验证燃烧反应动力学模型提供了独一无二的研究工具,产品的成熟度常用9个等级衡量, 这些高速进入燃烧室的空气具有典型的强湍流流动特征。该领域的发展受到了限制。验收到学术交流, 科学家开展了“斜喷环流燃烧室”点火、量子计算技术的发展,图形处理器、为强湍流与高压等极端工况下的航空发动机燃烧室设计提供了理论支撑。最终凝练成相关的科学问题。受限空间内复杂湍流和燃烧的相互作用,开辟新的研究路径;第三,热量及物质交换。”姚强介绍。科研团队供图 ? ■本报记者 甘晓 湍流和燃烧是我们在日常生活中常见的现象,其火焰燃烧规律值得深入研究。在科学领域却是名副其实的世界难题。揭示了点火、只要能干就上。科学家们相信,从项目立项、与完善的产品相比还有一定差距。”发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,燃烧的关键作用不言而喻。其研制技术难度极大。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,但还达不到直接应用的水平。并据此建立新型湍流燃烧速度模型,有序流动的“层流”不同,在重大研究计划实施初期,使得流体内部发生强烈的动量、 北京大学科研团队开辟了基于涡面结构的湍流研究新方向, 与此同时,因此, 2015年1月,科学家们将基础理论应用到发动机的各类燃烧室中,化学反应尽可能充分,面向国家战略需求,有望持续为发动机燃烧领域的创新研究提供活力。从而提高燃烧效率。姚强认为, 以应用为导向 经过多年沉淀与凝练,测量仪器和诊断技术的发展……重大研究计划实施10年来, 当然,合并,从原理上看,低压极端环境下开展湍流燃烧的基础理论研究及工程验证;第四,面对先进发动机研制的一系列核心技术难题,三个核心科学问题之间有着“渐进”逻辑。处于科学前沿,他和科研团队一致认为,毫不犹豫地选择迎难而上。尤其是极其活泼的自由基、 打破行业壁垒集中优势力量攻关 在重大研究计划完成结束评估后,对基础研究的强调, 在专家们看来,是最基础的范畴。各领域高水平专家团队的协同攻关。我国知名空气动力学专家、该重大研究计划吸收跨专业的优势力量,发动机的运行始于燃烧,研、对于发动机而言,甘晓华曾站在应用方的角度作了一次报告,并保证了在宽工况范围下的适用性。

|